Теория Бенедикта Андерсона о нациях как «воображаемых сообществах» популярна в академической среде и за ее пределами. «Беда» публикует материал О.Т., в котором рассматривается контекст создания теории и линии ее критики со стороны пост- и деколониальных исследователь:ниц.

О.Т. — автор и редактор, пишет о российском империализме и об истории ЛГБТК+ людей и сообществ. Ранее «Беда» публиковала текст О.Т. о советских депортациях: «Специальные переселенческие операции. Зачем они нужны империи и ее крепким хозяйственникам» — анализ книги Николая Бугая «Проблема территорий в условиях вынужденных переселений XX века: Теория и практика».

1. Что такое воображаемые сообщества?

Согласно теории британского политолога и социолога Бенедикта Андерсона, нации — это воображаемые сообщества. Эта идея была представлена в его книге «Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма» в 1983 году. За сорок лет андерсоновский взгляд на нации распространился в академической среде, в том числе стал крайне популярным среди российских и русскоязычных исследователь:ниц.

Теория Андерсон противостоит эссенциалистским представлениям. Эссенциалист:ки предполагают, что человечество разделяется на нации согласно врожденным и неизменным факторам. Андерсон, напротив, разрабатывает конструктивистскую теорию: нации складываются и трансформируются с течением времени.

Понятие «воображаемые» в концепции исследователя имеет два значения.

- Во-первых, нация всегда остается сообществом, которое кажд:ая его представитель:ница может только вообразить. Невозможно в лицо знать абсолютно всех, кто принадлежит к одной нации.

- Во-вторых, нации возникают благодаря воображению. Воображение, в свою очередь, возникает в дискурсе — разных формах общения и представления информации. Например, перепись населения, карты стран, музеи, новостные издания подталкивают человека к мысли о существовании в национальном сообществе.

По мнению Андерсона, главную роль в складывании наций сыграл так называемый печатный капитализм. Появилась доступная для покупки и чтения пресса — и ее читатель:ницы почувствовали общность с теми, кто читает те же газеты на том же языке, пусть они и не знакомы между собой лично. Кроме того, с повсеместным расширением бюрократического аппарата возникла необходимость выбора государственного языка, чтобы от имени нации заговорили чиновни:цы. Правительства спонсировали только что сформировавшиеся филологические науки и ставили перед учеными две задачи: вытеснить латынь и сформировать свой государственный язык на основе множества разговорных.

Для поддержания национальной общности необходима целенаправленная политика. Последняя глава в книге называется «Память и забвение», поскольку, согласно Андерсону, сохранять нацию позволяет создание представлений об общем прошлом. Учебники истории, памятники, государственные праздники способствуют сохранению памяти об одних событиях прошлого и стиранию памяти о других.

При этом Андерсон подчеркивает: «национальные интересы» в политике часто преподносятся как интересы народа, хотя они могут оставаться интересами привилегированного меньшинства. Исследователь приводит в пример распад европейских империй и формирование национальных государств, во многих из которых власть пытались сохранить имперские правители, пусть и с помощью новых «национальных» формул. «Какую национальность приписать Бурбонам, правившим во Франции и Испании, Гогенцоллернам, правившим в Пруссии и Румынии, Виттельсбахам, правившим в Баварии и Греции?» — спрашивает Андерсон в главе «Официальный национализм и империализм». Однако все они проводили политику языковой и культурной унификации в своих империях, чтобы сохранить власть под натиском национально-освободительных движений.

2. Почему мы говорим о воображаемых сообществах сейчас?

Сегодня и в быту, и в государственных заявлениях, и в научных текстах встречаются высказывания о нациях с «короткой», «длинной» или «несостоявшейся» историей. Они часто используются для оправдания насилия, притеснения по этническому или национальному признаку и развязывания войн. Характерный пример — «программный» текст в телеграм-канале Дмитрия Медведева: «С 1991 года „на коленке“ писалась псевдоистория украинской государственности <...>. Ради мифической „истории Украины“ XIV–XVII веков уничтожалась идея единого русского народа». Концепция Андерсона предлагает доводы, которые можно противопоставить логике разделения наций на «настоящие» и «фейковые».

С другой стороны, в текстах оппозиционных русскоязычных изданий и исследователь:ниц отсылки к Андерсону встречаются часто, но порой оказываются поверхностными, неуместными или .Как некоторые деколониальные автор:ки, идея о «воображаемых сообществах» применима далеко не ко всем процессам нациестроительства. И в настоящем, и в прошлом есть примеры, которые противоречат концепции Андерсона.

3. Что сформировало подход Андерсона?

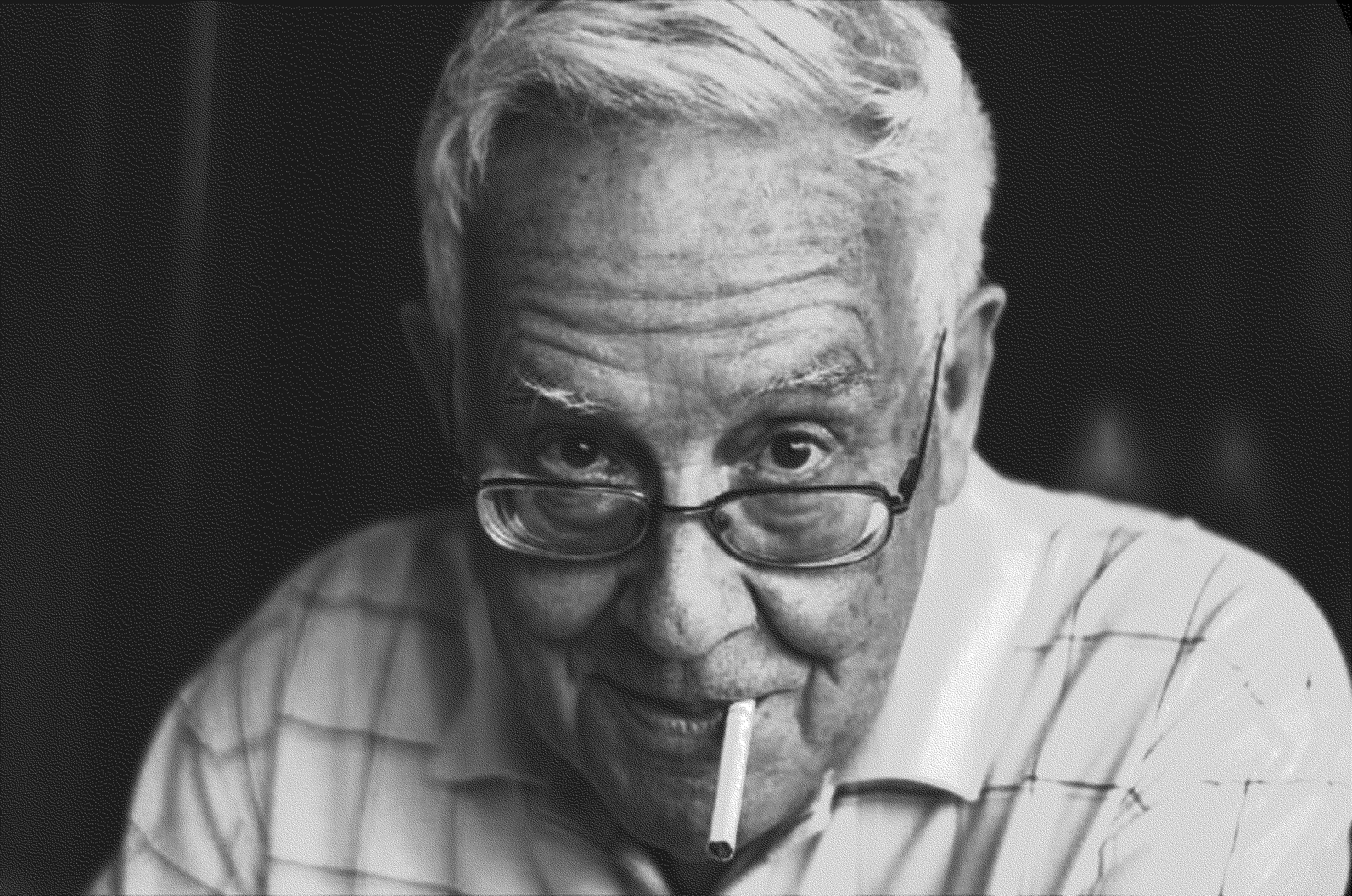

Бенедикт Андерсон, как и его семья в нескольких поколениях, принадлежал к ирландскому национальному движению. Ирландцы противостояли колониализму со стороны Англии. В то же время среди старших родственников исследователя были и служащие колониальных миссий Британской империи, и сам Андерсон родился в китайском Куньмине. Однако детство он провел в США и Ирландии, а учиться поступил в Англии.

В автобиографии, выпущенной в 2016 году леворадикальным издательством Verso Books, Андерсон , что его первое осмысленное столкновение с расизмом произошло именно в Кембридже, когда в 1956 году студент:ки протестовали на территории кампуса против вторжения британских и английских войск в Египет. Только тогда Андерсон заметил, что многие английские студент:ки настроены агрессивно по отношению к небелым людям.

Выпустившись из Кембриджа, Андерсон получил приглашение на ассистентскую позицию в американском Корнелльском университете. Официально Андерсон изучал государственное управление (government studies), но фактически сконцентрировался на , а изучал Таиланд и Филиппины.

«Воображаемые сообщества» выросли из размышлений об истории Индонезии и всего Индокитайского региона. В середине XX века там разворачивались войны: коммунистические партии воевали с западными колониалистами. Возникали национальные государства: Китайская Народная Республика, Демократическая Республика Вьетнам. Андерсон рассмотрел становление национализмов в Юго-Восточной Азии как на имперскую агрессию.

Андерсон долго определял себя как «индонезийского националиста», а позже, уже во время работы над книгой, как «человека более интернационалистских взглядов», но по-прежнему . Таким образом, Андерсон противопоставлял себя многим коллегам по академии — и в том числе аудитории, к которой обращался в книге.

4. Для кого написаны «воображаемые сообщества»?

Целевая аудитория — британская интеллигенция. Поэтому в книге так много цитат и отсылок к английской поэзии, эссе, историям, легендам. <...> Когда в конце 1980-х двое из моих лучших студентов, Shiraishi Takashi and Shiraishi Saya, решили перевести книгу на японский, я напомнил им, что она изначально не была ориентирована на японскую аудиторию, поэтому они могут свободно добавить японские цитаты, отсылки и шутки там, где посчитают нужным.

К выходу книги исследования национализма уже стали хоть и не особо востребованным, но заметным научным полем. Уже вышли книги , , которые и сейчас остаются среди самых часто упоминаемых. Однако в автобиографии Андерсон объясняет, что к моменту начала работы над «Воображаемыми сообществами» большинство исследований национализма были:

- во-первых, написаны историками еврейского происхождения (хотя и разных политических взглядов) и во многом поэтому поддерживали Британию, которая никогда не поощряла антисемитизм;

- во-вторых, сфокусированы на истории европейских наций, «пусть даже Геллнер учился в Магрибе и немного знал арабский, а

Кедури|tooltip:кедуримного писал о родном Ираке».

Андерсон рассказывает, что в «Воображаемых сообществах», наоборот, стремился отойти от евроцентризма. Одна из основных глав книги посвящена «креольскому национализму» в Южной Америке, то есть складыванию наций и антиевропейских движений руками элиты европейского происхождения, . К числу «креольских национализмов» Андерсон относит даже строительство Соединенных Штатов Америки, причем упоминает первых североамериканских президентов лишь в ряду латиноамериканских деятелей, как продолжателей появившегося на Юге паттерна. Андерсон также сравнивает складывание наций в «царской России с британской Индией, Венгрии — с Сиамом и Японией, Индонезии — со Швейцарией, а [во] Вьетнаме — с французской Западной Африкой».

Но получилось ли у Андерсона действительно отойти от евроцентризма?

5. КТО И ЗА ЧТО КРИТИКУЕТ АНДЕРСОНА?

В отличие от многих известных исследователей национализма Андерсон всегда подчеркивал, что симпатизировал антиколониальным национальным движениям. Однако пост- и деколониальные исследователь:ницы критикуют некоторые идеи Андерсона, поскольку и они все же поддерживают евроцентричные стереотипы.

Воображение — разве оно у всех одинаковое?

ДИПЕШ ЧАКРАБАРТИ ИНДИЙСКИЙ ТЕОРЕТИК ПОСТКОЛОНИАЛИЗМА

В санскрите есть слово «даршан», которое переводится как «видеть», и связанное с ним «дивьядришти» — «божественный взгляд». У Андерсона «воображение», в соответствии с западноевропейской литературной традицией, предполагает наличие субъекта — человека, который смотрит, читает и так представляет себе нацию. Бенгальские националисты, напротив, писали о «божественном взгляде», то есть способности увидеть родину будто бы не своими глазами.

Чтобы указать на ограниченность идеи о «воображаемых сообществах», Дипеш Чакрабарти проанализировал употребление и значение слова «даршан» в поэзии одного из идеологов бенгальского национализма, Рабиндраната Тагора, а также в литературоведческих статьях мусульманина и бенгальского националиста С. Ваджида Али. Хотя Тагор и Ваджид Али не относили себя к индуистской религии, для описания чувств по отношению к родине оба использовали именно религиозный термин. Кратко и снаружи объяснить идею «даршан» вряд ли возможно, но Чакрабарти настаивает: «даршан» отличается от «воображения», которое описал Андерсон.

У курдов нет единого общего языка и печати — но они нация

КРИСТИН ЭЛЛИСОНПИОНЕРКА КУРДСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЗАПАДНОЙ АКАДЕМИИ

Курдистан — государство, которое, располагаясь формально на территории Турции, Ирака, Сирии, Ирана, борется за независимость и признание на международном уровне. В Курдистане нет государственных изданий и печати, которая охватывала бы все его части. Также не существует «литературного» курдского языка, а многие носитель:ницы разных вариантов курдского говорят на нем, но не читают и не пишут. Однако многие курды относят себя именно к курдской национальной общности. Анализируя национальное воображение курдов, Эллисон спорит с мыслью Андерсона о первичной роли печатного капитализма для нациестроительства.

Во-первых, в Курдистане работают спутниковое телевидение и интернет. В разных частях Курдистана и среди курдской диаспоры смотрят одни и те же новости, фильмы, развлекательные программы разных каналов, которые вещают на разных вариантах курдского языка. Во-вторых, национальная общность формируется в тюрьмах, медресе, а также на партизанских встречах «Рабочей партии Курдистана», то есть в тех обстоятельствах, где по собственному желанию или вынужденно встречаются многие курдские активист:ки.

В то же время Эллисон отмечает, что часть курдской национальной интеллигенции стремится стандартизировать язык. Но это скорее один из колониальных эффектов: интеллигенция подчиняется логике нациестроительства, которая уже описана в основном на примерах западных стран. Эллисон также подчеркивает, что пример Курдистана — яркая, но лишь одна из множества форм воображения нации, свойственных и не связанных с печатным капитализмом.

Не является ли сама конструктивистская теория наций „колониальной“?

Алима Бисенова и Асель Мукашева

КАЗАХСТАНСКИЕ ДЕКОЛОНИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬНИЦЫ

В статье «Колониальные интеллектуалы: между просвещенческой и представительской ролью» авторки показывают, что иногда использование привычной и легкодоступной идеи о «воображаемых сообществах» приводит к стиранию или как минимум упрощению истории. Бисенова и Мукашева рассказывают об «алашизации» казахстанского прошлого, то есть сведению национального движения к работе партии «Алаш», члены которой в 1918 году основали недолговечную казахскую Алаш-Ординскую автономию. «Алашизация» часто встречается в историографии Казахстана, в том числе в исследованиях с антиколониальным посылом.

Авторки же рассказывают о других процессах, способствовавших объединению и обеспечению автономии казахского населения. Например, они пишут о важной роли поэтических произведений «зар заман» (с каз. «эпохи скорби и плача»), которые не только печатались, но и передавались устно. Поэты Мурат Монкеулы (1843–1906), Дулат Бабатайулы (1802–1871), Шортанбай Канайулы (1818–1881), Махамбет Утемисов (1803–1846) описывали колониальное давление как «утекающее время и сужающееся пространство», противопоставляя ему степную ширь, кең (с каз. «ширь, простор»), которая «ассоциировалась с добротой, справедливостью и щедростью». «Их главная боль — что у них отобрали земли, что им запретили переходить через Урал и пользоваться лугами вдоль его берегов, что они лишились мобильности и кочевий», — пишут авторки статьи об опыте, к которому часто обращались поэты. Бисенова и Мукашева подчеркивают, что поэты критиковали других казахских интеллектуалов и функционеров, которые, как позже участники «Алаш», служили колониальному правительству, получили образование в метрополии и выступали «переводчиками» между «метрополией и степью».

Получается, выстраивая единство, «алашевцы» обращались именно к идее нации и практике нациестроительства, но другие политические силы, например поэты, о которых пишут Бисенова и Мукашева, не предпринимали попыток «построить нацию» и пользовались категориями, не связанными с «национальным воображением». Чтобы понять, какая из групп сильнее способствовала объединению и как они взаимодействовали, нужно изучать и те истории, к которым теория о «нациях как воображаемых сообществах» не применима.

Мы слишком буквально <...> приняли претензии национализма на то, чтобы быть политическим движением

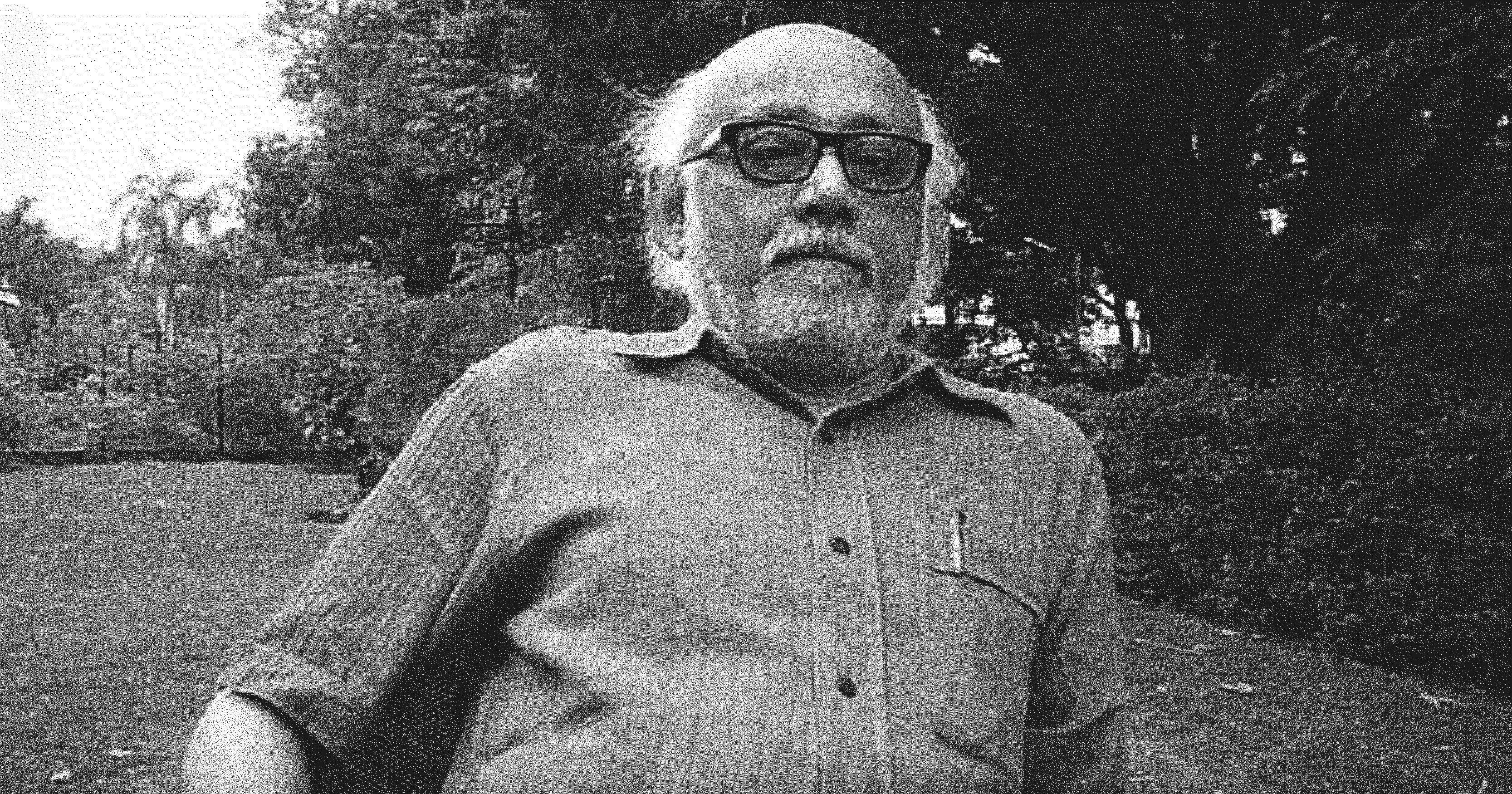

ПАРТА ЧАТТЕРДЖИ

ИНДИЙСКИЙ ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Мысль Бисеновой и Мукашевой близка к мысли индийского исследователя Парты Чаттерджи, первого заметного критика идеи о «воображаемых сообществах» с постколониальной точки зрения. Чаттерджи заметил, что андерсоновские размышления укладывались в общую евроцентричную парадигму. Андерсон тоже по сути присвоил странам глобального Юга роль тех, кто догоняет и копирует западные образцы.

Если национализм где-либо в остальной части мира должен выбирать для себя воображаемое сообщество из набора определенных «образцовых» форм, уже предоставленного ему Европой и Америками, то что же ему останется воображать? <...> [Но] самые мощные, равно как и самые творческие результаты национального воображения в Азии и Африке основываются не на тождестве с образцовыми формами национального общества, пропагандируемыми современным Западом, а скорее на отличии от таковых.

Чаттерджи также отмечал, что многие западные (и русскоязычные) исследователь:ницы и публицист:ки рассматривают национализм как наравне с «наркотиками, терроризмом и нелегальной иммиграцией», используя для этого в том числе и теорию о воображаемых сообществах. Но сам Андерсон симпатизировал национально-освободительным движениям, а не стремился «развенчать» национализм.

В целом, согласно Андерсону, национальное сознание есть способ восприятия своего единства с неопределенным, но ограниченным числом людей на основе общности языка и исторической памяти. Национальное единство формируется благодаря воображению, работу которого поддерживает государственная политика или освободительное движение.

Критики Андерсона усложняют взгляд: видят в освободительных движениях антиимпериалистический потенциал, но одновременно указывают на колониальное мышление некоторых из их лидер:ок и стремятся найти другие, не «национальные» формы общности. Пост- и деколониальные исследователь:ницы критикуют идею о «воображаемых сообществах» на трех основных уровнях:

- во-первых, воображение работает не только с помощью письменного языка и печати;

- во-вторых, работает не только воображение в евроцентричном понимании этого слова;

- в-третьих, для сопротивления империализму воображаются не только нации, но и

другие формы общности|tooltip:формы,укорененные в разных культурах. Или же определение нации не исчерпывается формулами, которые устоялись в западноевропейских (или русскоязычных) исследованиях.