1. Почему это важно?

В последние месяцы слово «деколонизация» все чаще встречается в публичных дискуссиях, разворачивающихся вокруг российско-украинской войны. На эту тему высказываются историки и социологи, деятели и деятельницы культуры, активистские движения из национальных республик. 23 июня на заседании Хельсинкской комиссии[1] в Вашингтоне прошла дискуссия под названием «Деколонизируя Россию: моральный и стратегический императив». Приложение Google Trends[2] также отражает эту тенденцию: за последние четыре месяца количество поисков по запросу decolonization of Russia выросло в три раза по сравнению с четырьмя месяцами[3] до 24 февраля 2022 года.

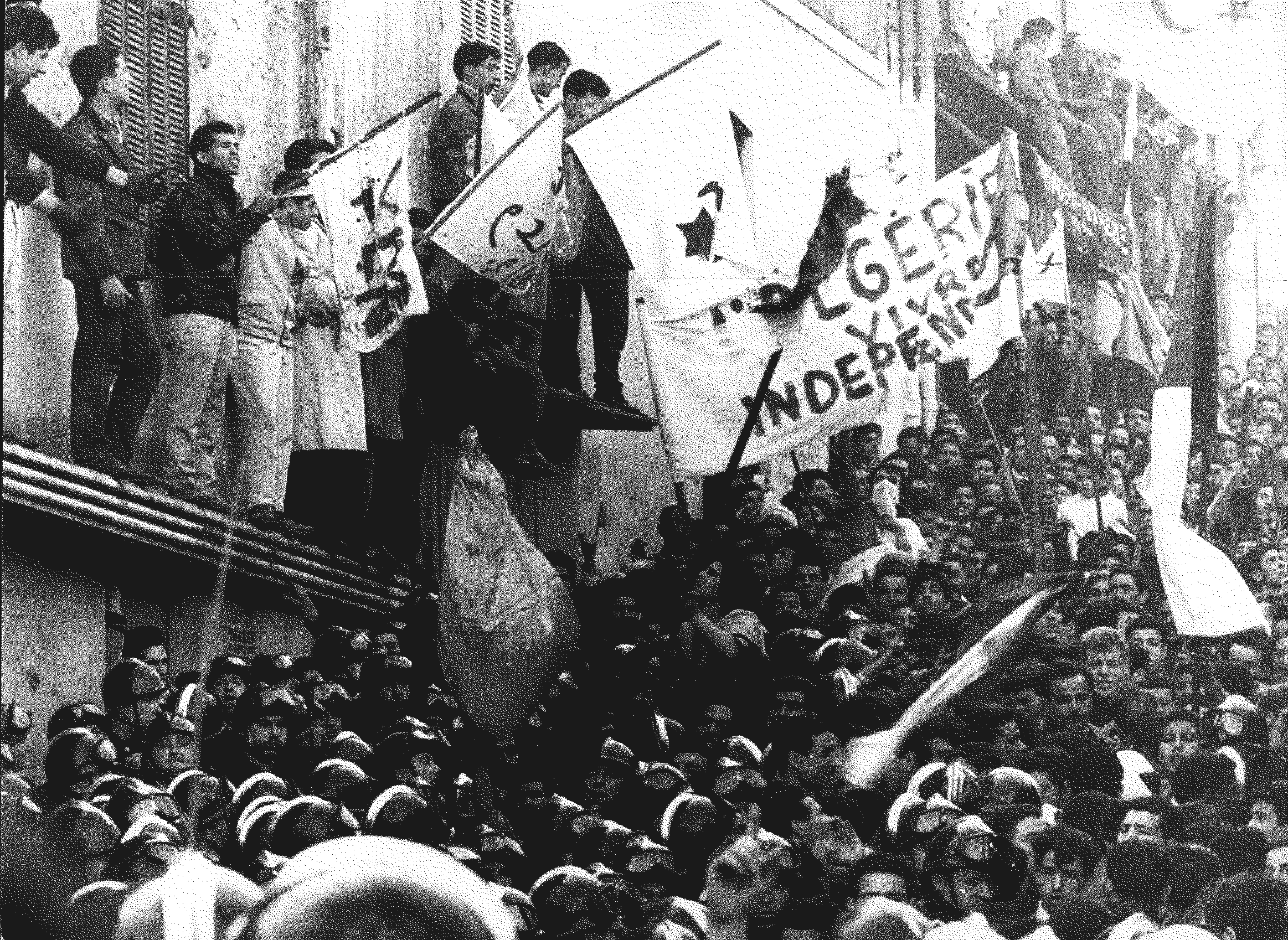

Не игнорирует повестку и российское правительство. Государственные пропагандисты выступают с осуждением деколониальных процессов внутри страны, ошибочно[4] приравнивая их к сепаратизму. Параллельно с этим российские официальные лица активно используют терминологию для выстраивания имиджа «страны-деколонизатора», противостоящей западным государствам с их колониальной историей, например, называя Советский Союз «лидером движения» за деколонизацию стран Африки или подчеркивая «расистский и неоколониальный» характер политики западных элит[1]. Хельсинская комиссия, или ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), — региональная политическая организация, объединяющая 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии.

Во всех этих понятиях легко запутаться.

Мы собрали краткий гид для всех, кто хочет разобраться, как правильно употреблять термины и что они из себя представляют. В ходе подготовки публикации использовались материалы брошюры «Без расизма. Как писать и говорить без расизма и ксенофобии», подготовленной исследовательским проектом «Феминистские транслокальности» и зином о жизни этнокультурных сообществ в России Agasshin.

2. С чего начать?

Прежде всего разберемся, что такое колониализм.

Сам термин «колониализм» происходит от латинского слова colonia (поселение) и широко распространился в XV–XVI веках для обозначения политической идеи завоевания «развитыми»[5] государствами независимых народов и стран и господства над ними. Сегодня, говоря об отношении государства к своим колониям, рекомендуется использовать термин «метрополия»[6].

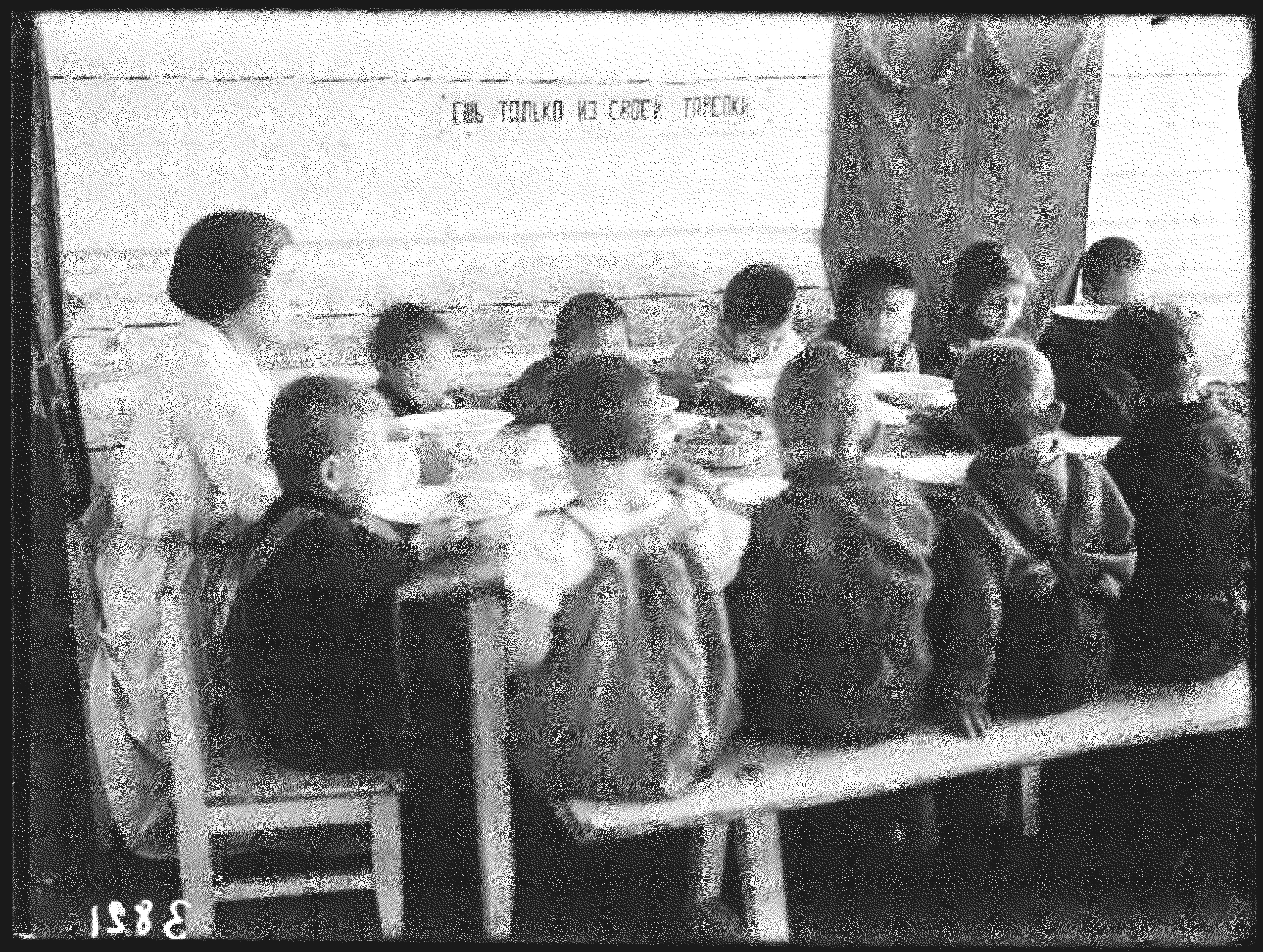

В процессе колонизации территории[7] метрополия эксплуатирует местных людей и природные ресурсы, вытесняет языковые[8] и культурные традиции коренных народов.

Важно различать колонизацию как процесс завоевания и установления контроля над подчиненными территориями и колониальность как комплекс мер, направленных на поддержание разнообразных видов зависимости колонии от метрополии[9]. Термин «колониальность» был предложен перуанским социальным философом Анибалем Кихано. По его мнению, современную глобальную историю во многом определило западное мировоззрение, ставшее причиной множества видов дискриминации — от расизма до эксплуатации труда.

3. Но ведь у России никогда не было колоний?

Российская специфика действительно сильно отличается от западной. Исследователи заявляют[10] о «размытой» природе российского колониализма: в то время как западные метрополии устраивали заокеанские походы, Российская империя захватывала территории, прилегающие к существующим границам.

Несмотря на то, что официальная историческая литература в России называет большинство случаев присоединения территорий «добровольным вхождением» и «освоением», оба термина сегодня подвергаются критике специалистов. Так, бурятский историк Владимир Хамутаев, исследующий методы российской экспансии на восток, настаивает, что «освоение» и «добровольное присоединение» народов Сибири к России следует рассматривать как «войну народов Сибири за свободу»[11]. В таком же ключе сегодня говорят о, например, вхождении Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР — сразу три резолюции Совета Европы[12] описывают этот процесс в терминах оккупации и аннексии. Существует и множество разночтений относительно добровольности вхождения в состав Российской империи народов, проживавших на территории Поволжья, — башкир, татар, чувашей и т. д.

Соответственно, свои особенности есть и у российской колониальности. Исследовательницы «Феминистских транслокальностей» считают, что она «формируется из идей о потерянном величии» Российской империи и Советского Союза и напрямую им наследует[13]. Подробнее о деколонизации и деколониальности в контексте бывших стран СССР мы расскажем в одном из следующих выпусков рубрики «Разбор».

4. В чем разница между деколонизацией и деколониальностью?

Деколонизация — политический термин. Под ним понимают не только принятие законов, утверждающих, например, независимость, автономию бывшей колонии или историческую ответственность метрополии, но и реальное их соблюдение. Прежде всего речь идет об устранении метропольного контроля в области политики, экономики и административного управления.

Деколонизация — не моментальный, не быстрый процесс. Например, изменение политического курса Финляндии в отношении саамов[14], связанное с требованием принятия Декларации ООН о правах коренных народов, длится уже более десяти лет.

В свою очередь, деколониальность, или деколониальная теория, — это теоретическая дисциплина, исследующая отношения между метрополией и колониями. Разные народы имеют собственные системы знаний, и одна из задач деколониальной теории — обратить внимание на тот факт, что знание, произведенное в метрополии, не является универсальным. Чаще всего это касается гуманитарных дисциплин, в особенности процессов, имеющих прямое отношение к языку или культуре.

5. То есть деколонизаторы хотят распада России?

Не стоит путать процессы деколонизации и сепаратизма, первое не предполагает второго. Так, многие российские деколониальные активисты выступают прежде всего за юридическое соблюдение определенных правил федеративного устройства[15]: политическую самостоятельность, сохранение родного языка и культуры. Более того, сецессия[16] не всегда является завершением процесса деколонизации. Так, распад СССР и последовавшее обретение независимости бывшими союзными республиками не привели к реальной деколонизации некоторых из них.

В этом контексте нужно упомянуть еще один термин — постколониальное состояние. Так принято называть исторический период, когда процессы деколонизации (юридического устранения метропольного контроля) уже завершились и бывшая колония начинает избавляться от всех прочих видов зависимости. Многие общественные процессы в бывших советских республиках, например снос советских памятников и мемориалов, переименование улиц и станций метро, — это постколониальные процессы.

6. Значит, деколонизация — это борьба за права угнетенных?

Да, это так, но стремление расширить рамки процессов деколонизации до борьбы со всеми существующими видами дискриминации[17] сталкивается с изрядной долей критики. Философы Ив Так и Уэйн Янг видят в этом стремлении определенную опасность для политического потенциала деколонизации, считая, что таким образом мощный инструмент превращается в метафору. Этой обширной теме будет посвящен наш следующий разбор.

При подготовке публикации мы использовали материалы брошюры «Без расизма. Как писать и говорить без расизма и ксенофобии», подготовленной исследовательским проектом «Феминистские транслокальности» и зином о жизни этнокультурных сообществ в России Agasshin.